資料整理好麻煩~~教你如何自製簡易家譜

資料整理好麻煩~~教你如何自製簡易家譜

2025.01.10

家譜,又稱傳家寶,對於華人文化是附有特殊意義的,承載了家族的記憶與延續的使命。從古至今,家譜不僅僅是一份記錄家族成員的名冊,更是連結過去與未來的橋樑,透過它,我們得以了解祖先的生活軌跡、家族的繁衍歷史,甚至是探尋自己的根源。在台灣,家譜不僅僅是文化的象徵,更因為歷史與族群的多樣性,而呈現出多姿多彩的樣貌。

此外,部分家族也會特別加入獨特的家族故事、特殊的姓氏演變歷程,或與重大歷史事件的影響,讓家譜更具個人化與時代感。

相較之下,在西方,家譜更多地體現個人化與歷史探索的意義。由於家庭結構相對分散,家譜的記錄往往是以個體或小家庭為核心,並強調與歷史事件的關聯。例如,許多人會利用家譜研究家庭在歷史中的角色,如參與戰爭或移民過程。此外,西方家譜的保存更多依靠國家或宗教機構,如教堂的洗禮與婚姻記錄。

值得注意的是,現代科技的發展正在模糊東西方的差異。基因測試的流行讓越來越多人通過DNA追溯家族的起源,這種方式在東西方都廣受歡迎,也進一步豐富了家譜的形式與內容。

台灣常見的家譜類型

在台灣,家譜的形式與內容深受閩南、客家及原住民族的文化影響。以下是幾種常見的家譜類型:

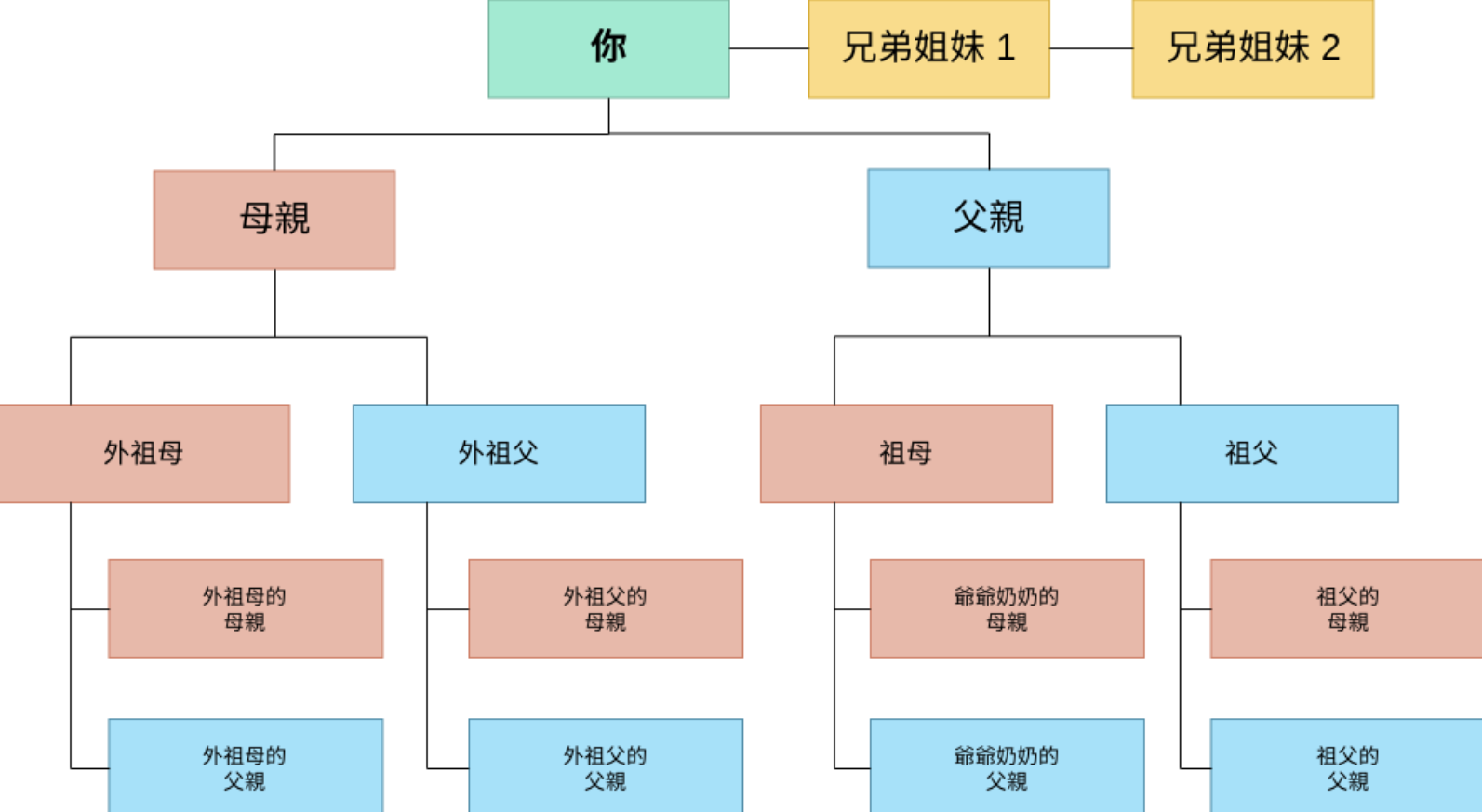

- 1.閩南家譜:以閩南移民為主的家族中,家譜多以宗族為單位記錄,內容詳實且結構嚴謹。通常記載家族的源流與發展,包括祖先的籍貫、遷徙路徑以及後代的分支情況。閩南家譜中經常出現「世系圖」,即以樹狀結構描繪家族關係。此外,家譜中的祖訓與家規,往往常以簡練的四言或五言詩的形式呈現,既具有實用價值,更是文化內涵的體現。

- 2.客家家譜:客家民族非常重視家族的倫理與宗族的凝聚力,因此其家譜特別強調教育與道德傳承。客家家譜中常附有「功德錄」,記載對家族有重大貢獻的成員事蹟,例如修建宗祠、設立義學或參與地方治理。墓地與祠堂的位置也在家譜中被詳細記錄,彰顯慎終追遠的傳統觀念。

- 3.原住民族譜:原住民族的族譜形式較為獨特,過去以口述歷史為主,藉由長老的記憶代代相傳。族譜中通常包括家族的圖騰標誌、部落的起源故事以及家族的遷徙歷程。隨著現代化的演變,部分原住民族開始將這些傳統以文字和影像形式記錄下來,保存文化的珍貴記憶,並融合現代的記錄技術,逐步形成更具結構化的家譜。

此外,部分家族也會特別加入獨特的家族故事、特殊的姓氏演變歷程,或與重大歷史事件的影響,讓家譜更具個人化與時代感。

家譜中的冷知識

- 1. 排行字輩的密碼:許多家族會為後代成員設計字輩,用以區分不同世代。例如:「家國永傳世,忠孝代相承」,每一代人名中的一個字便是依次沿用的字輩。

- 2. 女性記錄的缺乏:傳統家譜多半只記錄男性成員,而忽略女性,這也反映了過去社會的性別觀念。然而,現代的家譜編撰越來越重視性別平等,開始將女性成員納入其中。

東西方對家譜的文化差異

家譜雖然在全球都有其存在的形式,但東西方對家譜的看法與重視程度卻因文化背景而異。

在東方,特別是華人社會,家譜是一種家族記錄,更是一種倫理教育的載體。家譜強調「慎終追遠」,即透過追溯祖先,提醒後代秉持孝道與忠誠。它也被視為凝聚宗族力量的工具,家族中的長輩往往會組織修譜活動,並以此為家族的榮耀。

相較之下,在西方,家譜更多地體現個人化與歷史探索的意義。由於家庭結構相對分散,家譜的記錄往往是以個體或小家庭為核心,並強調與歷史事件的關聯。例如,許多人會利用家譜研究家庭在歷史中的角色,如參與戰爭或移民過程。此外,西方家譜的保存更多依靠國家或宗教機構,如教堂的洗禮與婚姻記錄。

值得注意的是,現代科技的發展正在模糊東西方的差異。基因測試的流行讓越來越多人通過DNA追溯家族的起源,這種方式在東西方都廣受歡迎,也進一步豐富了家譜的形式與內容。

如何整理家譜資料?

對於現代家庭而言,整理家譜資料不僅是重拾家族記憶的過程,更是一項深具意義的家庭活動。以下是幾個實用的建議:

-

- 1. 蒐集資料:從家中長輩口述的故事開始,記錄他們對家族的回憶。也可以翻閱舊照片、書信、契約等文件,這些都是家族歷史的重要線索。

- 2. 使用線上工具:

- 家譜網(如Ancestry或MyHeritage):這些網站提供數位化的家譜編輯功能,並可連結全球的族譜資料庫。

- 台灣家族檔案館:該平台收錄了許多台灣家族的歷史檔案,適合查詢複雜的家族背景。

- 數位族譜應用程式:許多應用程式提供簡單的介面,適合家庭成員共同參與編輯。 - 3. 數位化保存:將整理好的家譜掃描或拍照,存放於雲端硬碟,確保家譜資料不因時間流逝而散佚。

- 4. 家族分享會:定期舉辦家族聚會,分享家譜中的故事,讓年輕一輩了解家族演變至今的歷史與文化。

- 整理家譜不僅是尋根的過程,更是傳遞家族精神的重要方式。透過家譜,我們可以重新認識自己與家族的關係,感受到那份蘊藏在身體的情感。

搜尋

搜尋 简体

简体